Heilpflanze: Argentia anserina - Gänsefingerkraut

Potentilla anserina, Anserine, Dreckkraut, Gänserich, Gänsewiß, Grensel, Martinshand, Silberblatt, Säukraut, Krampfkraut, Fragaria anserina, Ganskraut, Silberkraut, Echtes Gänsekraut, Fingerkraut, Ganspratzen, Handblatt, Maukenkraut, Sauringel, Stierlichrut, Wiederrick, Krammetkraut, Gänsegarbe, Tönkraut.

Gänsefingerkraut gehört neuerdings zur Gattung Argentina der Unterfamilie Rosoideae in der Familie der Rosengewächse (Rosaceae).

Früher zählte man die Pflanze zur Gattung Potentilla, die Einordnung in die Gattung Argentina wurde lange Zeit abgelehnt, bis molekulargenetische Untersuchungen diese Einstufung bestätigt haben.

Der Name wurde als direkte Übersetzung aus dem Lateinischen übernommen, da dort das Wort „anser“ „Gans“ bedeutet.

Woran erkennt man das Gänsefingerkraut?

Gänsefingerkraut ist kriechend, ausdauernd und krautig mit Wuchshöhen von ca. 10 bis 50 cm. Sie bildet ein bis zu 20 Zentimeter langes Rhizom aus. Aus den Blattachseln sprießen kriechende Ausläufer, die in der Regel ca. 80 cm lang sind, aber auch schon mal ein bis einige Metern erreichen können. An den Knoten trägt sie Blattrosetten und treibt Wurzeln.

Bei den meisten Fingerkräutern sind die Blätter fingerförmig zusammengesetzt, nicht aber beim Gänsefingerkraut, hier sind sie gefiedert, d. h., sie bestehen aus Blättchenpaaren. Die auf der Unterseite silbrig behaarten Blätter setzen sich aus sieben bis zwölf größeren Blättchen zusammen, die sich mit sehr kleinen Blättchen abwechseln. Die Oberseite ist nur spärlich behaart.

Die Pflanze blüht von Mai bis September. Die leuchtend gelben Blüten sind radiärsymmetrisch und zwittrig und stehen einzeln an langen Stielen. Sie weisen einen Durchmesser von 1,5 bis 2 cm auf.

Aus jeder Blüte entstehen zahlreiche einsamige Nüsschen, die sich bei der Reife von dem kegelig geformten Blütenboden ablösen.

Wo findet man das Gänsefingerkraut

Das Gänsefingerkraut ist in den gemäßigten Gebieten der Nordhalbkugel weit verbreitet. In Mitteleuropa ist die Pflanze bis in Höhenlagen von 2000 Metern recht häufig anzutreffen.

Es wächst bevorzugt auf nahrhaftem, dichtem, feuchtem, stickstoffreichem, lehmig-tonigem Boden.

Sehr verbreitet ist das Gänsefingerkraut auf Gänseangern. Durch die Ausscheidungen der Gänse ist der Boden gut gedüngt und ihre breiten Füssen treten den Boden so platt, dass er verdichtet wird. Man findet es aber auch an Wegrändern und in der Nähe von Bauernhöfen.

Es kann dort bestandsbildend sein.

Es ist eine Halblichtpflanze, die stickstoffreiche Standorte anzeigt, zudem verträgt sie salzhaltige Böden und hat sich dadurch entlang von Straßenrändern, an Autobahnen und auf Feldwegen stark ausgebreitet.

Gänsefingerkraut ist ein Kulturfolger und hat sich durch Verschleppung weltweit verbreitet.

Wie wirkt das Gänsefingerkraut

Gänsefingerkraut ist hilfreich bei Blutungen und Entzündungen der Mundschleimhaut und des Zahnfleisches.

Die Volksmedizin verwendet das Krampfkraut generell bei krampfartigen Beschwerden, auch der quergestreiften Muskulatur (z. B. Wadenkrämpfe).

Eine weitere Anwendung erfolgt bei Hauterkrankungen, äußerlich ist auch eine Anwendung bei schlecht heilenden Wunden bekannt.

Vielfach wurden Gänsefingerkrautzubereitungen auch bei nervös bedingten Schlafstörungen, zur Verdauungsförderung oder als wassertreibendes Mittel eingesetzt. Bei Hustenerkrankungen dient es zur Lösung von Schleim.

Wissenschaftlich anerkannt ist inzwischen die innerliche Anwendung von Gänsefingerkraut zur unterstützenden Behandlung von unspezifischen Durchfallerkrankungen mit krampfartigen Beschwerden, anderen Bauch- und Unterleibsschmerzen mit Krämpfen und bei Menstruationsbeschwerden.

Zusammengefasst die Anwendungsgebiete für Gänsefingerkraut

- adstringierend

- antibakteriell

- beruhigend

- blutstillend

- entspannend

- entzündungshemmend

- harntreibend

- krampflösend

- Angina pectoris

- Asthma

- Darmkrämpfe

- Darmschleimhautentzündungen

- Durchfall

- Entzündete Wunden

- Entzündungen der Mundhöhle

- Epilepsie

- Furunkel

- Halsentzündung

- Hämorrhoiden

- Keuchhusten

- Koliken bei Säuglingen

- Krämpfe

- Magenkrämpfe

- Magenschleimhautentzündungen

- Menstruationsbeschwerden

- Pickel

- Sonnenbrand

- Wadenkrämpfe

- Weißfluss

- Wundheilung

Welche Wirkstoffe enthält das Gänsefingerkraut

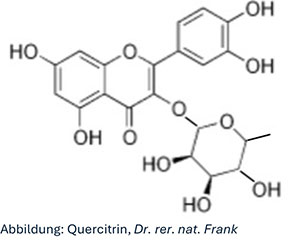

Wichtigste Inhaltsstoffe sind Gerbstoffe (5 bis 10 %, vor allem Ellagitannine, darunter auch monomere und dimere Verbindungen), Bitterstoffe, Schleimstoffe, Flavonoide (Flavonolglykoside [Quercitrin, s. Abbildung] und nach Abspaltung der Zucker die Aglykone Kämpferol, Myricetin und Quercetin).

Wichtigste Inhaltsstoffe sind Gerbstoffe (5 bis 10 %, vor allem Ellagitannine, darunter auch monomere und dimere Verbindungen), Bitterstoffe, Schleimstoffe, Flavonoide (Flavonolglykoside [Quercitrin, s. Abbildung] und nach Abspaltung der Zucker die Aglykone Kämpferol, Myricetin und Quercetin).

Weiter finden sich Anthocyanidine (vor allem Cyanidin und Leucodelphinidin), Cumarine (besonders Scopoletin und Umbelliferon) Phenolcarbonsäuren (p-Cumarsäure, Ferulasäure, Kaffeesäure), Polyphenole, Phytosterole, Vitamine (Ascorbinsäure), Cholin und die Aminosäuren Glycin, Histidin.

Welche Teile der Pflanze werden verwendet

Als Arzneidroge wird das gesamte Kraut der Pflanze verwendet. Es wird während der Blütezeit von Mai bis August gesammelt und getrocknet zu Heilzwecken verwendet. Manchmal werden auch nur die Blätter genommen.

Die Volksmedizin kennt darüber hinaus auch das Kauen der Wurzel, beispielsweise bei Zahnfleischentzündungen.

Anwendung

Zur Herstellung eines Tees werden 2-3 g der feingeschnittenen getrockneten Pflanzenteile mit 150 ml kochendem Wasser übergossen. Dann lässt man 10 min ziehen und gießt dann durch ein Sieb.

Der Tee wird sowohl zur innerlichen Anwendung als auch zum Gurgeln oder als Mundspülung genutzt.

Man kann auch, wie die alten Germanen, einen Aufguss mit Milch zubereiten und diesen Aufguss wie den Tee verwenden.

Zur Zubereitung wird das Gänsefingerkraut mit sehr heißer Milch übergossen und dann möglichst heiß getrunken. Milch bietet sich als Aufgussmittel schon daher an, weil manche Inhaltsstoffe sich besser lösen als in rein wässrigem Tee, da Milch außer Wasser auch Fett enthält, in dem sich die fettlöslichen Bestandteile lösen können.

Schon Pfarrer Kneipp hat auf diese Art der Zubereitung geschworen.

Gänsefingerkraut kommt in den Kräuterschriften der Antike nicht vor. Das liegt wahrscheinlich daran, dass es sich nicht um eine typische Mittelmeerpflanze handelt.

Seine Heimat findet sich eher in Mittel- und Nordeuropa.

Im 15. Jahrhundert n. Chr. wurde dann das Gänsefingerkraut in einem Kräuterbuch von Peter Schöffer erwähnt.

Wie schon erwähnt, wurde in der germanischen Heilkunde das Gänsefingerkraut wahrscheinlich schon sehr lange verwendet. Die Zubereitung in Milch, die bei den Germanen sehr beliebt war, deutet zumindest darauf hin. Auch in anderen Teilen der Welt ist die Zubereitung von Kräutern mit Milch bekannt, denken wir nur an die ayurvedische Medizin.

Verschiedenes

Als „Kraut, das bei den Gänsen wächst“ war es schon im Mittelalter bekannt. Man hielt es für sehr stark und gab ihm den Namen „potentilla“ von „potentia“ = Macht, Einfluss oder Kraft.

Die Indianer verwendeten die Wurzeln des Gänsefingerkrauts zur Beschleunigung einer Geburt. Außerdem sahen sie darin auch ein gutes adstringierendes Mittel und vor allem ein Stärkungsmittel (s. oben zur Vergabe des Namens).

In England gab es ein altes Rezept für Frauen, die keine Kinder bekommen konnten. Ein Arzt aus der 500 Jahre lang bestehenden Dynastie der „Ärzte von Myddfai“ empfahl, das Gänsefingerkraut zusammen mit anderen Kräutern gegen weibliche Sterilität einzunehmen, unter anderem zusammen mit Johanniskraut, Eibe, Odermennig, Pimpernelle und Bärlapp. Aus heutiger Sicht sollte man insbesondere wegen der Eibe (die in fast allen Teilen giftig ist) und wegen des Bärlapps (der eine außergewöhnlich hohe Konzentration an Aluminium im Zellsaft aufweist) lieber darauf verzichten.

Eine kleine Besonderheit noch zum Schluss: wenn es regnet, schützt die Pflanze ihre Blüten dadurch, dass sie Blätter über die Blüten zieht.

Autor:

Dr. rer. nat. Frank Herfurth - Heilpraktiker, Dozent, Lebensmittelchemiker

Dr. rer. nat. Frank Herfurth - Heilpraktiker, Dozent, Lebensmittelchemiker

Ostlandstr. 53a,

50859 Köln,

Email: fh@herfurth.org

Beitragsbild "Argentia anserina - Gänsefingerkraut" mit KI erzeugt - https://gamma.app/de